世界の肉用牛4

カルネ・バロッサ Carne Barrosã

(バロッサ牛)

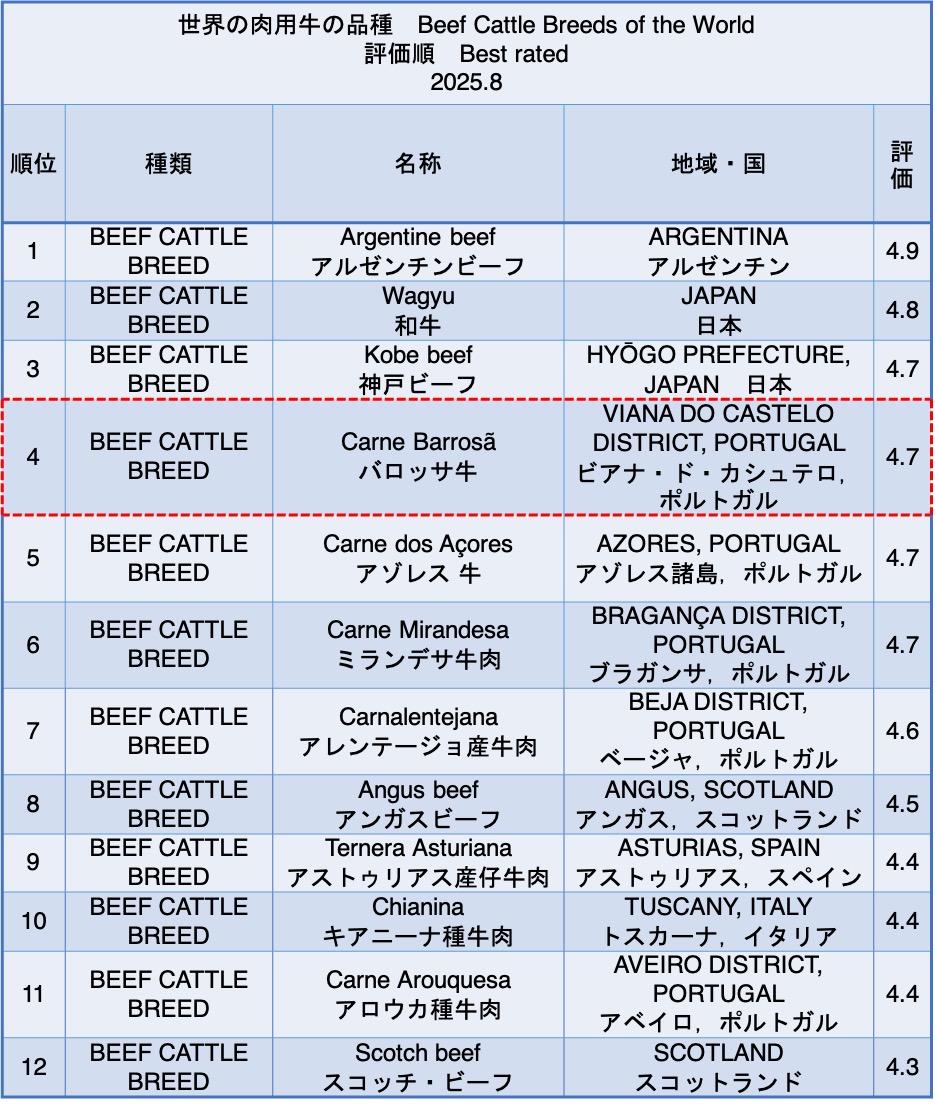

ポルトガルの牛肉は,Tasteatlasでとても高い評価を受けていて,そのトップがカルネ・バロッサ.

https://www.tasteatlas.com/cattle-breed

https://capolib.pt/carne-barrosa/

ポルトガル,バロッサの在来種であるバロッサ種の牛から生産され,EUからPDO(Protected Designation of Origin.原産地呼称保護)を取得しているため,生産地や育成方法にも厳格な基準が設けられています.

「非常にジューシーで柔らかく繊細」と評価され,シンプルにグリルまたはローストがおすすめですが,一方で,Cozido à nortenha(北部スタイルの煮込み)等の伝統的な料理にも使われる点も魅力.

https://www.tasteatlas.com/carne-barrosa

カルネ・バロッサ Carne Barrosã

(バロッサ牛)

牛肉用牛の品種

ヴィアナ・ド・カステロ県,ポルトガル

4.7

この肉は,ポルトガル北西部のヴィアナ・ド・カステロ,ブラガ,ヴィラ・レアル(Viana do Castelo, Braga, and Vila Real)の各地区で,主に家族経営の農場で飼育されている在来種であるバロッサ牛から採取されています.カルネ・バロッサは,動物の年齢によってピンク色から濃い赤色まで色調が異なります.

肉はジューシーで柔らかく,繊細な味わいで,グリルやローストに最適です.また,アサードスやエストファードスなどの伝統的な地域料理の不可欠な素材としても知られています.

Carne Barrosã PDO: 高評価の理由,お薦めの料理 by CHatGPT

ChatGPT:

Carne Barrosã PDO(ポルトガル北部・バロッソ地方原産の牛肉)は.その品質の高さから TasteAtlas でも非常に高く評価されています.以下にその評価の理由.おすすめの調理法.ポルトガル国内での食べ方.そして海外での入手可能性についてまとめます.

なぜ高評価か?

極めてやわらかくジューシー

TasteAtlas によると,この肉は「succulent, tender and delicate(非常にジューシーで柔らかく繊細)」であると評価されています.

https://www.tasteatlas.com/carne-barrosa

色や質の安定した美しさ

ピンクから濃い赤色を呈し,熟成度や年齢による差がありますが,一貫して鮮やかで美味しそうな見た目です

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carne_Barrosã?utm_source=chatgpt.com

qualigeo.eu

https://www.qualigeo.eu/en/product/carne-barrosa-pdo//

高い品質基準と伝統的な生産方法

EUからPDO(Protected Designation of Origin 原産地呼称保護)を取得しているため,生産地や育成方法にも厳格な基準が設けられています.家族経営の小規模農家が伝統的かつ持続可能な方法で育てており,その品質が保証されています.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carne_Barrosã?utm_source=chatgpt.com

qualigeo.eu

https://www.qualigeo.eu/en/product/carne-barrosa-pdo//

マーブル(霜降り)質と脂質構成

肉質のマーブルが豊かで,その脂にはオメガ-3やオメガ-6系脂肪酸が含まれ,コレステロールは比較的低めといった健康にも配慮された特性が認められています.

最もおすすめの調理方法は?

Carne Barrosã の美味しさを最も引き出すには,シンプルにグリルまたはローストがおすすめです.少量の塩とオリーブオイルでの味付けのみで,素材本来の旨味を最大限に引き出せます.

qualigeo.eu

https://www.qualigeo.eu/en/product/carne-barrosa-pdo//

https://www.pingodoce.pt/receitas/posta-barrosa/

一方で,伝統的な料理にも使われる点も魅力.代表的な料理には以下があります:

qualigeo.eu

https://www.qualigeo.eu/en/product/carne-barrosa-pdo//

Cozido à nortenha(北部スタイルの煮込み)

Estufados(煮込み料理)やRancho(北部の田舎風シチュー)

Tripas à Moda do Porto(三角腩煮込み) や escalopes de vitela à Barrosã(ヴィテーラ・バロッサ風カツレツ) といったポルト名物にも利用されます.

ポルトガル国内ではどこで食べられるか?

バロッソ地方(Montalegre, Boticas)で体験

FAOにも認定される農業文化が息づく地域で,"Cozido Barrosão(コジード・バロッサン)"と呼ばれる伝統的な煮込み料理は「ポルトガル最高のコジード」と称されるほどです.地元産の Carne Barrosã,燻製や豚肉,特選野菜などを盛り込んだ豪華な料理で,Montalegre のレストラン,特に「Tasquinha do Barroso – Museu dos Presuntos」などで味わえます

https://www.cozidobarrosao.pt/p/cozido-barrosao/

リスボンでも楽しめるレストランあり

リスボンにはその名のまま「Barrosã」というレストランがあり.バーガーやステーキなどハイクオリティな Carne Barrosã を提供しています

Restaurant Guru

農場での体験付きツアーも

Braga 近郊では,Carne Barrosã 生産農場を訪ねて育成方法や試食ができる「Barrosã Breed Experience」というツアーも催行されています.

ポルトガル以外で食べられるか?

基本的に Carne Barrosã は**特定地域限定(PDO)**の食材であり,国外では流通が非常に限られています.

EU外ではほとんど流通していないため,海外で食べるのは現状では非常に難しく,.現地で試すか,ツーリズムとして訪れるのがベストな方法です.

まとめ

|

項目 |

内容 |

|

評価の理由 |

柔らかくジューシー,マーブル脂の質.PDO認証.小規模農家の伝統生産.美しい色合い |

|

おすすめ料理 |

シンプルなグリル/ロースト.伝統的な煮込み料理(コジード・バロッサンなど) |

https://www.qualigeo.eu/en/product/carne-barrosa-pdo//

カルネ・バロッサ PDO

説明

カルネ・バロッサ PDO は,バロッサの在来種であるバロッサ種の牛から生産されます.

生産地域

カルネ・バロッサ PDO 牛肉は,ヴィアナ・ド・カステロ,ブラガ,ヴィラ・レアルの3つの地区(the districts of Viana do Castelo, Braga and Vila Real)で生産されています.

生産方法

この牛は主に小規模な家族経営の農場で飼育されており,頭数は少ないです.飼料は飼育地域によって異なります:ミニュ地区では緑の牧草とトウモロコシの藁で飼育され,一方,バロッソ台地では湿地帯の草でできた干し草で飼育されます.

外観と風味

カルネ・バロッソ PDO は,動物の年齢に応じてピンクから濃い赤色まで色調が異なります.

歴史

カルネ・バロッサ PDO の歴史は,バロッサ種牛に由来します.この種は,ポルトガルが1143年に独立する以前から北アフリカから持ち込まれたモーリタニア種が起源です.この種は,ドウロとミニュオの住民によって保存され,イベリカ種やアキタナ種などの他の種が国内に導入されても生き残りました.

カルネ・バロッサ PDO 牛肉は,繊細な食感,ジューシーで柔らかい肉質が特徴のため,シンプルなグリルやローストで,少量の調味料で楽しむのが最適です.この牛肉の異なる部位は,アサードス・ノ・フォルノ,コジード・ア・ノルテニャまたはポルトゥゲーザ,エストファードス,ランチョなど,優れた地元の料理の調理に使用されます.

assados no forno, cozido à nortenha or portuguesa, estufados and rancho

トリッパや蹄も,トリパス・ア・モダ・ド・ポルト,ランチョ・ノルテニャ,エスカロップ・デ・ヴィテラ・ア・バロッサなどの料理に使用されます.

tripas à moda do Porto, rancho nortenho and escalopes de vitela à Barrosa

この牛肉は「カルネ・バロッサ PDO」として3つのカテゴリーで販売されています:カルネ・デ・ヴィテラ(5~9ヶ月齢で70kg~130kgの雌牛),カルネ・デ・ノヴィリョ(9~36ヶ月齢で130kg以上の雌牛),カルネ・デ・ヴァカ(3~4歳雌牛で130kg以上).この肉は,明確に表示され識別可能な部位や切り身として,丸ごとまたは包装されて販売されています.

特徴

Barrosã種の牛は,淡い栗色で中型の体格をしています.Carne Barrosã PDO地域における他の品種の流入を生き延び,肉の品質,風味,柔らかさがよく知られています.